昨年の入荷時にも非常に好評いただいていました、RIDGE MOUNTAIN GEARの”肥後守 Micro Knife”

今シーズンも入荷してまいりました。

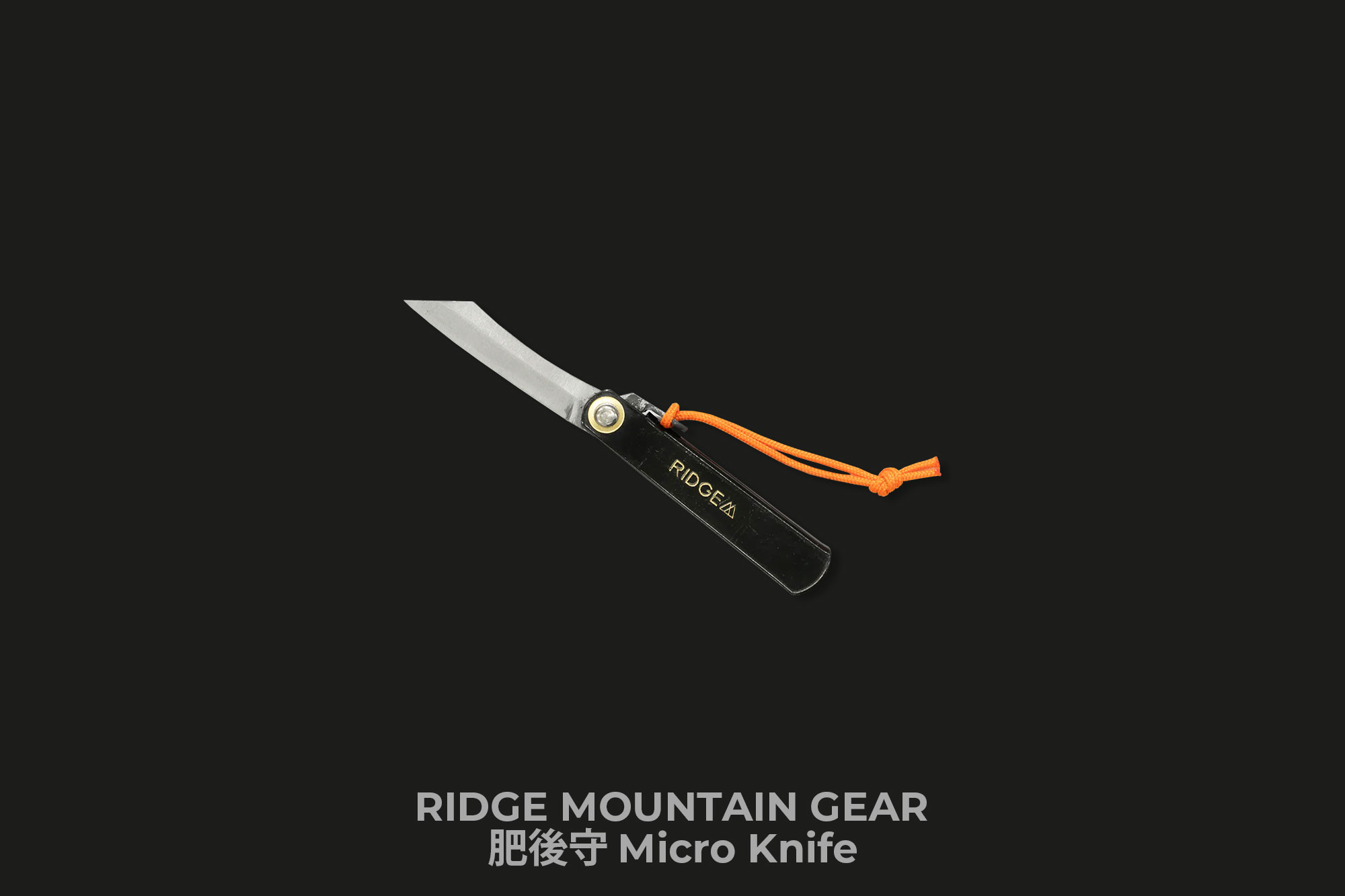

RIDGE MOUNTAIN GEAR “肥後守 Micro Knife” (Black)

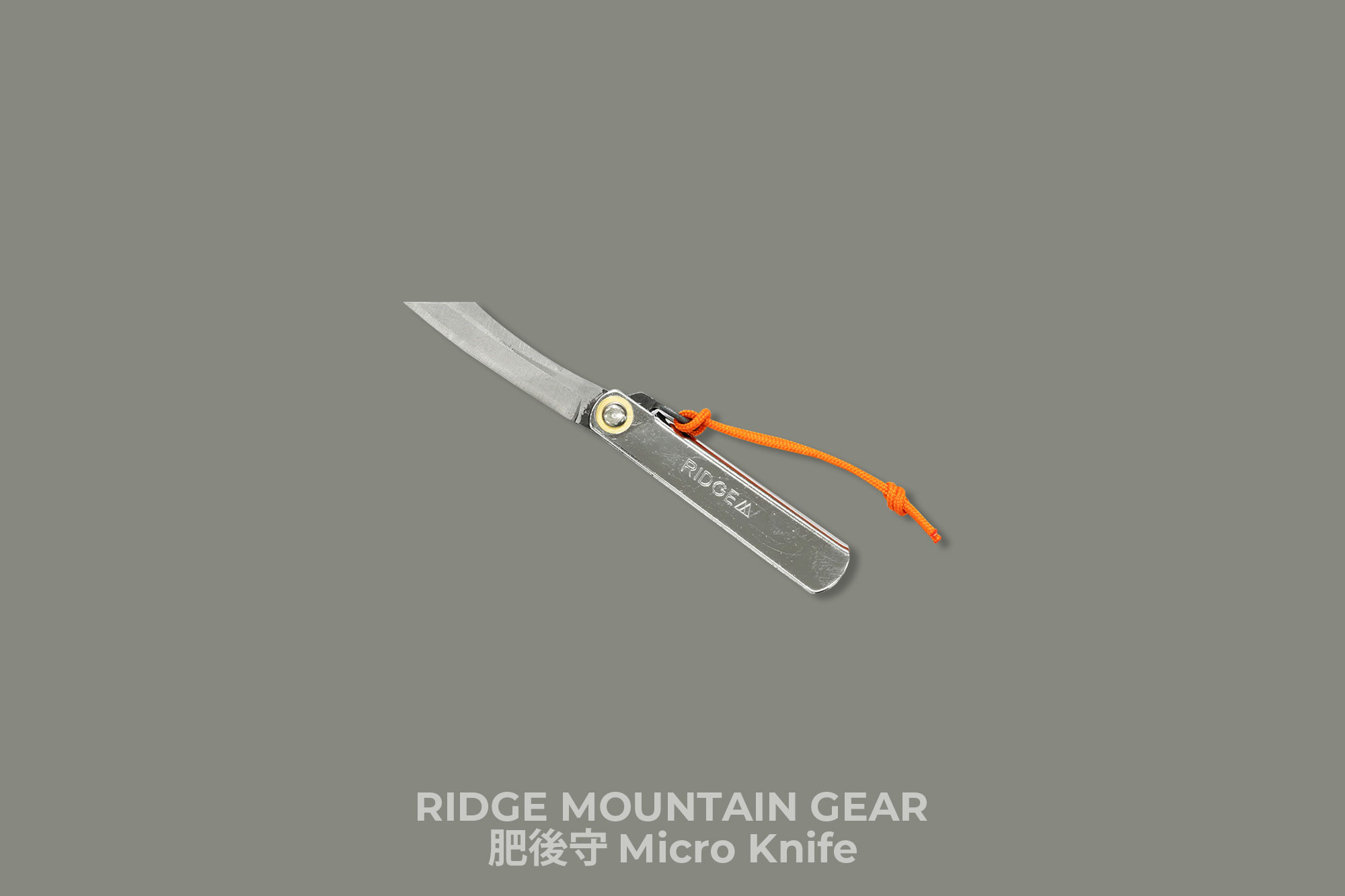

RIDGE MOUNTAIN GEAR “肥後守 Micro Knife” (Silver)

開いた状態で9.5cmのコンパクトな高品質ナイフ。

実用性と伝統を守るという想いから作られたアイテムで、エマージェンシーとしての携帯・簡単な調理などに使えながらも携帯性に優れたコンパクトなサイズ。

サイズ

振り返ってみますとナイフの多くは海外製で、日本製のナイフというだけでも嬉しいものですが、”肥後守”の商標を使える唯一の永尾かね駒製作所にて製造された製品。

その背景は、メーカーのサイトより引用させていただきます。

明治27年ごろ金物問屋『重松太三郎氏』が鹿児島から持ち帰ったナイフ※ を元に、携帯できるよう「チキリ(尾)」をつけて刃と柄を折りたためる構造を考案したと言われています。

当時取引先の多くが九州南部(主に熊本)だったことから製品名を『肥後守ナイフ』として販売したところ、現地で好評を得て販売数が大幅に増加しました。

刃は当時より両刃(V字断面の刃)だったと言うのが定説です。(この点は片刃の切り出しとは異なります)

刃体の形状も少しずつ変わってきました。初めは切っ先のとがった鋭利な形状(笹刃)から四角になりました。また柄も縦曲げと横曲げがありました。(現在では縦曲げは定番製品では製造していません。)

明治44年に神戸市で開催された「神戸第一回貿易生産共進会」で、後の大正天皇が展示されていた肥後守を大変気に入り御買い上げになったことで肥後守ナイフの名声がより広まったと伝えられています。

明治32年に「肥後守ナイフ組合」が設立され、最盛期には登録製造業者40軒、肥後守ナイフの製造に従事する者が200名を数える大きな産業となりました。

しかし各地で肥後守を模造した粗悪品が多く造られるようになり、様々なトラブルが発生したため、明治43年「肥後守」の名称を商標登録し、これ以後「肥後守」は三木洋刀製造業者組合の組合員だけが使用することができる名称となりました。

その後、時代の流れでカッターや電動鉛筆削りの登場、また昭和30年代に刃物追放運動が起こり、製造と販売に大きな打撃を受けました。

転職、廃業する業者が後を絶たず、現在では『肥後守』の商標を使用できるのは永尾かね駒製作所のみをなっています。

本格的な調理を楽しむ方には小さすぎるナイフですが、アクティビティの携帯としては十分なサイズで、コンセプト・実用性ともに素敵なアイテム。

なおSK鋼製の道具や器具は、錆びやすいというデメリットも持ち合わせています。そのため、使用後は適切にメンテナンスを行い、保管状態にも注意が必要なので、大切に手入れしながら長く活用ください。

この記事へのコメントはありません。